Wait, that’s not really it yet

Von Lisa Schneider

Vor etwas mehr als einem Jahr bin ich auf einem der vielen Musikblogs dieser Welt über den Song „Learning To Fly“ von Deep Sea Arcade gestolpert. Ein Song, den man nach den ersten dreißig Sekunden zur eigenen Yeah Yeah Yeah-Playlist hinzufügt, kann fünfzig Mal hintereinander laufen, drischt sich nicht ab. Ein Song, der, wie es der Titel sagt, vom Abheben handelt und der es, wie wenige, auch atmosphärisch schafft, eben dieses himmelhohe Gefühl zu vermitteln.

Aber - wer sind eigentlich Deep Sea Arcade?

Eine australische Band, die in Down Under durchaus die mittelgroßen Hallen füllt. Eine Band, die 2012 ihr Debütalbum „Outlands“ - damals noch zu fünft - veröffentlicht hat, und die mittlerweile als Duo Musik macht. Beziehungsweise: Sie hat als Duo das Album geschrieben, live steht die sie aber mit neuem Band-Setup auf der Bühne.

Australien und psychedelische Gitarren - das ist eine gehalt- und geschmackvolle Liebesgeschichte über die Jahre. Methyl Ethel und Kind Gizzard And The Lizard Wizard sind da die aktuellsten Beispiele, um nicht immer nur Tame Impala-Mastermind Kevin Parker aufzuzählen.

Aber, Deep Sea Arcade klingen weicher. Die psychedelischen Späße verweben sie nur in dezenten Nuancen in ihren doch oft romantischen Sound. Statt eklektischer Experimente gibt es Wattebausch-Harmonien, Gehörgangschmeichler, Popsongstrukturen, die gar nicht so sehr in die ranzigen Clubs passen, die sie noch nach dem Debütalbum bespielt haben.

Dass sich das Debütalbum „Outlands“ schwer Richtung Großbritannien, also zum Sound von The Charlatans, Stone Roses oder Oasis neigt, hat den einfachen Grund, dass Sänger und Texter der Band Nic McKenzie zum Großteil in England aufgewachsen ist. Zuerst hat er mit dem dort so omnipräsenten Britpop der 90er Jahre gar nicht so viel anfangen können, aber dann, wieder zurück in Australien, hat sich eben jener doch genug im Unterbewusstsein eingenistet - und dort gefruchtet. Schnell angesteckt ist auch Nic McKenzies mittlerweile einzig verbliebener Bandkollege, Nick Weaver. Und dann spielt „Outlands“ als australisches Britpopalbum in die Zeit hinein, in der von der dieserart bestausgestatteten Musikinseln schon so gut wie gar keine solchen Klänge mehr zu hören sind. Das sehr gut gearbeitete, kantige Revival eines Genres außerhalb des Genre-Gründungslandes kommt an.

Es ist aber nicht nur die Liebe zur englischen Gitarrenmusik der 90er Jahre, die Nic und Nick verbindet. Gemeinsam haben sie, vor allem als sie sich kennengelernt haben, viel Triphop, Cypress Hill oder auch Portishead gehört. „Beatlastig“ ist auch das Wort, mit dem sie selbst ihren neuen Sound, besser gesagt das neue Album, beschreiben, .

Bügeleisen, zu heiß gelaufen

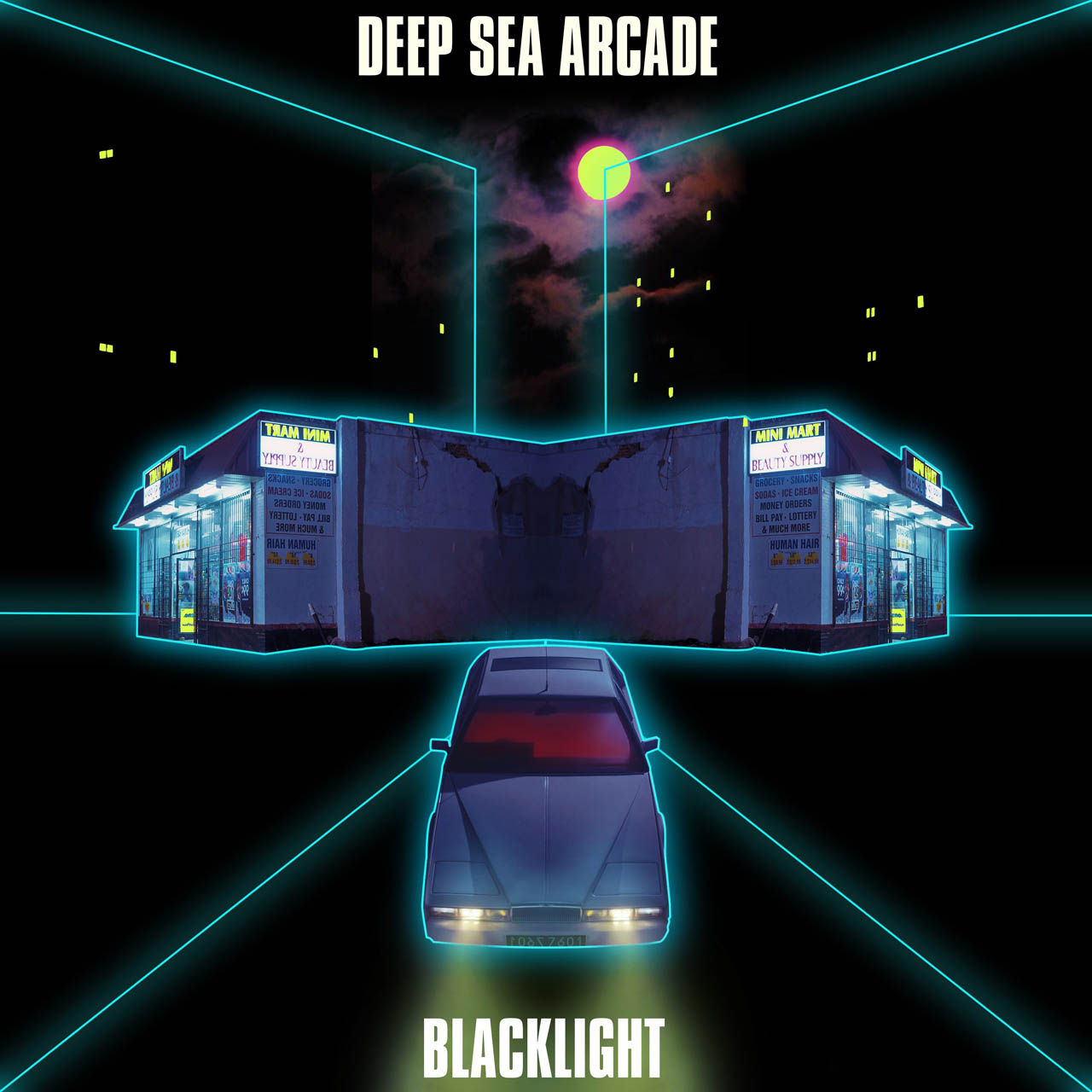

Sechs Jahre sind zwischen erstem und zweitem Longplayer vergangen und man hört auf „The Black Light“ die personelle Reduktion tatsächlich heraus. Drumcomputer sind eines der direkten Beispiele. Mitproduziert hat Eric J, besser bekannt für seine Arbeit mit Künstlern wie Flume oder Chet Faker.

Und da stehen Deep Sea Arcade vor einer Entscheidung, der sich wohl jede in den 90er Jahren gegründete Gitarrenband - bewusst oder unbewusst - stellen muss: Wie transportiere ich mein musikalisches (Pop-)Erbe, geprägt irgendwo zwischen den 60ern und 90ern, zwischen Beatles und Oasis, hinein in die digitale Produktion? Nicht, dass es ab den 00er-Jahren keine prätentiös ranzigen Produktionen mehr gibt, keine soundtechnisch unterirdischen Clubs mehr bespielt werden, nichts mehr ausgefranst klingen soll. Im Falle von Deep Sea Arcade aber verhält es sich eben doch so, dass der Schritt hin zur weniger analog- und mehr digital gearbeiteten Musik einen nicht gerade zuträglichen glättenden Charakter mit sich gebracht hat.

Man kann hier an die genremäßig ähnlich platzierten Temples denken, die nach sehr gutem ersten auch ein sehr schwaches zweites Album vorgelegt haben. Und warum? Weil ihnen mit jedem perfekten Riff die vorher so gut gelungene, absichtliche Schäbigkeit und Direktheit im Sound abhanden gekommen ist. Klingt alles eher abpoliert. Bei Deep Sea Arcade kommt zum jetzt zu geradlinigen Sound noch dazu, dass die Songs durchaus an melodischer Stärke und Originalität vermissen lassen.

Der eher müde Refrain von „Close To Me“ eröffnet das zweite Album. Und setzt sich dann in Songs wie „Make It Real“ fort. Das, was bei anderen Singles so schätzenswert war - das Geschmeidige, Leichte - geht hier im Beliebigen auf.

Ein Schritt am Weg, nicht Endstation

Es gibt auch gute Songs auf „The Black Light“. „Some Of Us“ ist eine schnelle Synthieballade, die 80er-Jahre-Flair zeitgemäß klingen lässt. Auf „Joanna“ wäre wohl auch Noel Gallagher stolz. Und natürlich - der Stern der Platte - das erwähnte, großartige „Learning To Fly“.

Eine so große Lücke in der Diskographie wie die bei Deep Sea Arcade ist kein leicht zu überwindendes Problem. Die Erwartung des Publikums wächst kontinuierlich und die eigene musikalische Entwicklung überschlägt sich in besagtem Zeitraum vermutlich fünfmal. Wie das alles in einem, neuen Album auf den Punkt bringen?

„The Black Light“ ist bestenfalls ein transitional Album, der etwas spät abgelieferte Status Quo einer Band, die sich noch platzieren muss zwischen rifflastigem Gitarrenpop und beatlastiger Disko. Die wenigsten schaffen eine gute Kombination aus beidem - es sei denn, der Name ist Beck und er wechselt je nach Album das Genre wie Unterwäsche.

Publiziert am 20.11.2018