Die Wiener Clubkultur kämpft weiter ums Überleben

Von Ali Cem Deniz

Im Wiener Fluc ist es heute heiß und stickig, aber es wird keine Party gefeiert. Auf der Bühne sitzen mit ernsten Mienen die Menschen hinter beliebten Wiener Clubs. Im Publikum sitzen Journalist*innen, die auf die schlechten Nachrichten warten, denn gute Nachrichten wird die Clubszene wohl nicht so bald verkünden. Immer wieder in den letzten Wochen ist die Wiederöffnung der Nachtgastronomie im Raum gestanden, immer wieder wurde sie verschoben.

„Wir werden die Letzten sein, die wieder aufsperren“, sagt Gregor Imhof vom Sass. Sein Club hat seit dem 15. März komplett zu. Er hat keinen Gastgarten, auf den er ausweichen kann. Er kann auch nicht, wie das Fluc beispielsweise, Sitzkonzerte veranstalten. Doch auch die Clubs, die Alternativen finden, können sich gerade so über Wasser halten.

Geringe Hilfen

Die Regierung scheint das zu wissen und unterstützt die Clubs mit einem Fixkostenzuschuss von 75 Prozent. Das reiche aber nicht, sagen die Mitglieder der Vienna Club Commission. Wenn die Regierung die Clubszene retten möchte, müsse sie 100 Prozent der Fixkosten übernehmen und das rückwirkend.

APA/HELMUT FOHRINGER

Außerdem gebe es Ausgaben, wie Kreditrückzahlungen, die davon nicht gedeckt sind, und die Betreiber*innen müssen immer öfter Kredite aufnehmen. „Wenn ich noch einen Kredit aufnehme, gehe ich 50, 60 Stunden arbeiten, damit ich den zurückzahle. Wovon sollen wir dann leben? Und Kredite sind nicht die Lösung aller Probleme, ich habe drei“, sagt ein sichtlich frustrierter Stefan Stürzer, Betreiber des Werk. Er beziffert seinen bisherigen Verlust auf 350.000 Euro und bei seiner Kritik an den bisherigen Hilfsmaßnahmen nimmt er sich keinen Blatt vor den Mund: „Also beschissener kann man es nicht haben.“

Es geht um mehr

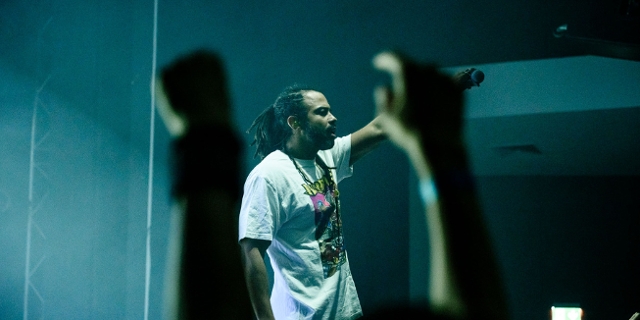

In erster Linie fehlt also das Geld, doch nicht nur die schlechten Finanzen machen den Clubbetreiber*innen Sorgen. Sie alle sind seit Jahren in der Clubszene aktiv und haben die Wiener Clubkultur, die sich auch im internationalen Vergleich sehen lassen kann, geprägt. Jetzt sorgen sie sich, dass diese Kultur irreparable Schäden nimmt. „Es gibt einfach Menschen, die diese Clubkultur brauchen, lieben, die sich darin finden und austoben. Die Diskussion, ob es relevant ist, ist für mich gegessen, denn es ist absolut relevant“, sagt Sandra Kendl vom Techno Cafe, die seit 24 Jahren in der Szene aktiv ist.

APA/HELMUT FOHRINGER

Stefan Stürzer erinnert auch daran, dass viele erfolgreiche österreichische Bands wie Wanda oder Bilderbuch auf den Bühnen der kleinen Clubs angefangen haben und nicht in der Wiener Stadthalle. Das Aussterben der Clubs ist also nicht nur ein direkter wirtschaftlicher Verlust, sondern auch ein Verlust für die heimische Musik- und Kulturszene.

Partys finden statt

Dass die Clubs geschlossen sind, heißt nicht, dass es keine Partys gibt. In den letzten Wochen fanden immer größere Open-Air-Veranstaltungen statt und viele Menschen feiern bei privaten Partys. In den Clubs könnte die Feierkultur unter Kontrolle stattfinden, sagt Veranstalterin Katja Pandora, so sei die Wiederöffnung auch gesundheitspolitisch sinnvoll. „Ich denke, Clubs mit Sicherheitskonzepten und Clustererkennung wären besser als das, was jetzt outdoor und teilweise indoor stattfindet“, sagt sie.

Vielleicht werden die Clubs, so wie Gregor Imhof am Anfang des Gesprächs hervorsagt, die letzten Orte sein, die wieder öffnen. Und das akzeptieren auch die Clubbetreiber*innen, aber sie verlangen ausreichend Unterstützung, damit sie, wenn es einmal so weit sein wird, überhaupt noch in der Lage sind, wieder aufzusperren.

Publiziert am 28.07.2020