Was fängt Brit Bennett bloß mit guten weißen Menschen an?

Von Melissa Erhardt

Der Titel von Brit Bennetts Essayband ist provokant. Vor allem in einer Zeit, in der das Schlagwort „Identitätspolitik“ auf einmal im Mainstream angekommen ist und Magazine wie der Economist nicht nur vor der Gefahr warnen, die von ihre ausgehe, sondern ihr sogar eine eigene Ausgabe widmen. Bennetts Band hätte aber genauso gut „Nostalgie ist der ultimative Safe Space“ oder „Ich dachte, es würde besser für dich sein“ heißen können. Denn wenn Bennett eines nicht ist, dann ist das dogmatisch.

Schon in ihren Romanen hat Bennett Erfahrungen, die ihre Eltern und Großeltern als Afroamerikaner*innen in den USA machen mussten, in ihre Geschichten einfließen lassen. So spielte ihr gefeierter Roman „Die verschwindende Hälfte“ (2020) im ländlichen Louisiana, wo ihre Mutter aufgewachsen ist. Viele Details im Buch stammen daher aus dem Leben ihrer Mutter, wie die Autorin mir letztes Jahr im Interview erzählt hat.

Um diese Art von Erzählungen geht es auch in Bennetts erster Essaysammlung. In insgesamt acht Texten, die zwischen 2014 und 2017 entstanden sind, widmet sie sich verschiedensten Themen wie Schwimmbädern als Orte der Segregation, dem Ignorieren von Terrorismus durch Weiße, weißem Konsum von Schwarzem Leid und Janelle Monaes Musik als futuristischer Befreiungsschlag für Schwarze Menschen.

In jedem dieser Essays hält Bennett der US-amerikanischen Gesellschaft den Spiegel vor die Nase, indem sie Gegenwart und Vergangenheit des Landes auf behutsame Weise in eine eigentlich unvereinbare Relation setzt: Wie kann es sein, dass gute weiße Nachbar*innen ihren ausgerissenen Hund zurückbringen und gute weiße Lehrer*innen ihr Bücher in die Hand drücken, während ihre eigene Mutter nicht einmal Schuhe in Läden anprobieren durfte und ihre Füße deswegen zuhause mit einem Seil vermessen musste? Warum engagieren sich weiße Menschen auf Social Media heute eifrig gegen Polizeigewalt, während ihr Vater fast von weißen Polizisten erschossen wurde? Ist dieser Fortschritt, von dem ihre Vorfahren nur träumen konnten, tatsächlich real? Und wenn ja, wie ist dann ein Phänomen wie Donald Trump möglich?

Zeitenwende in Amerika

Es war eine schräge Zeit, in der Bennett diese Essays schrieb. Mit dem Amtsantritt Obamas herrschte allgemein plötzlich der „Glaube“ vor, Rassismus sei in den USA längst kein Thema mehr. So erzählt Bennett in „Ich dachte, es würde besser für dich sein“:

„Es war mein erstes Jahr an der Stanford University, und in der Wahlnacht schmissen die Schwarzen Studenten eine Party, auf der wir tanzten und Obamas Namen in Rap-Texte einfügten. In Webbie’s ‚Independent‘ buchstabierten wir den Namen des gewählten Präsidenten; der Hook von ‚A Milli‘ von Lil Wayne wurde zu einem langen Obama-Gesang.“

Gleichzeitig häuften sich aber die Fälle offener Polizeigewalt gegenüber Schwarzen Amerikaner*innen, sie wurden zum Ziel terroristischer Attacken, die aber nicht als solche benannt wurden: „Obama erkannte vage an, dass es nicht das erste Mal ist, dass Schwarze Kirchen angegriffen werden, aber er weigerte sich zu erwähnen, wer diese Kirchen attackiert hatte“, schreibt sie weiter in „Weißer Terrorismus ist so alt wie Amerika selbst“. Rassismus blieb in der Ära Obama eben ein individuelles Phänomen, verübt von einem bösen Menschen, “der nach dem Aufwachen als Erstes seinen Bart hochzwirbelt und sich die Hände reibt, während er sich überlegt, wie er Schwarze vernichten kann“.

Oft wurde diese Zeit, die frühestens mit Ende der Civil-Rights-Bewegung und spätestens mit Obamas Amtsantritt 2008 begonnen hat, als „post-racial“ bezeichnet: Rassismus sei institutionell abgeschafft worden und trete nur mehr als Randphänomen bei rechten Neonazis auf.

Obwohl Bennett weiß, dass es „keine Zeit in der amerikanischen Geschichte“ gegeben hat, „in der es besser gewesen wäre, in meiner Haut zu stecken, als jetzt“, müsse sie sich immer wieder aufs Neue mit denselben Fragen konfrontieren - etwa welche Absichten Personen mit bestimmten Handlungen oder Aussagen verfolgen. Damit spricht sie all jenen aus der Seele, die jemals mit rassistischen Mikroaggressionen zu tun bekommen haben:

„Ich wünschte, ich könnte aufhören, diese kleinen Begegnungen wieder und wieder durchzuspielen, könnte aufhören, mich zu fragen: Denke ich da zu viel drüber nach? Bin ich bloß paranoid? Es ist ermüdend. ‚Auf dem Land in den Südstaaten war das einfacher‘, erklärt mir meine Mutter. ‚Weiße Leute ließen dich von vorneherein wissen, was dein Stellenwert war.‘“

Mit Trump nahm die Ära, die scheinbar den Rassismus überwunden hatte, ein abruptes Ende. „In Trump-Zeit bewegt sich die Uhr rückwärts“, schreibt Bennett, und man kann ihr lautes Seufzen dabei fast hören.

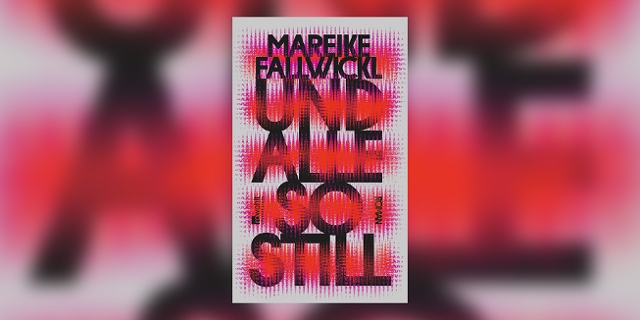

Rowohlt Verlag

Was fange ich bloß mit guten weißen Menschen an? ist Mitte September im Rowohlt Verlag erschienen. Die Essays wurden von der ruandisch-deutschen Regisseurin und Drehbuchautorin Amelia Umuhire übersetzt.

Nostalgie als Safe Space

Bennetts Essays sind eine Art Zeugnis der Wahrnehmung als Schwarze Frau, als Schwarze Schriftstellerin. Bennett versucht zu verstehen, nähert sich den Themen mit größter Sorgfalt an, verknüpft ihre eigenen Gedanken mit Geschichten, die sie gehört hat, mit Büchern, die sie gelesen hat, mit Filmen und Musiker*innen. Es ist eine ehrliche und scharfe Analyse der Zeit, die sie durchmacht. Vor allem ihre Auseinandersetzung mit dem Thema Nostalgie, durch das sie sich Trumps Erfolg erklärt, ist augenöffnend. So schreibt sie, wir sollten skeptischer gegenüber Zufluchtsorten sein, die uns ein Gefühl von Sicherheit vermitteln, denn manchmal verstecken wir uns dabei nur hinter unseren Vorurteilen vor einer Welt, die uns überfordert. Dabei erklärt sie auch Nostalgie zu einer Art Safe Space:

„Heutzutage wird viel über Safe Spaces gesprochen. Der Ausdruck wird oft verwendet, um sich über junge Menschen lustig zu machen, die zu fragil sind, um die Härte des Lebens auszuhalten. Aber Nostalgie ist der ultimative Safe Space. Nostalgie ist selektives Erinnern. Nostalgie filtert die Geschichte auf eine Weise, in der nur die guten Teile überleben." Verpackt sind diese Geschichten in kurze Texte, die wir locker zwischendurch lesen können. Dabei verlieren sie aber nicht an Komplexität. Denn eines stellt Bennett gegen Ende klar:

„Ich vertraue keinen einfachen Geschichten, auch solchen nicht, die mir ein gutes Gefühl geben. Am Ende fühlen wir uns alle wohler, wenn wir uns in die Welt zurückziehen, die wir glauben zu kennen. Deswegen ist Literatur zurzeit so wichtig. Sie reißt uns aus unserer Welt heraus und transportiert uns in eine andere.“

Publiziert am 04.10.2021