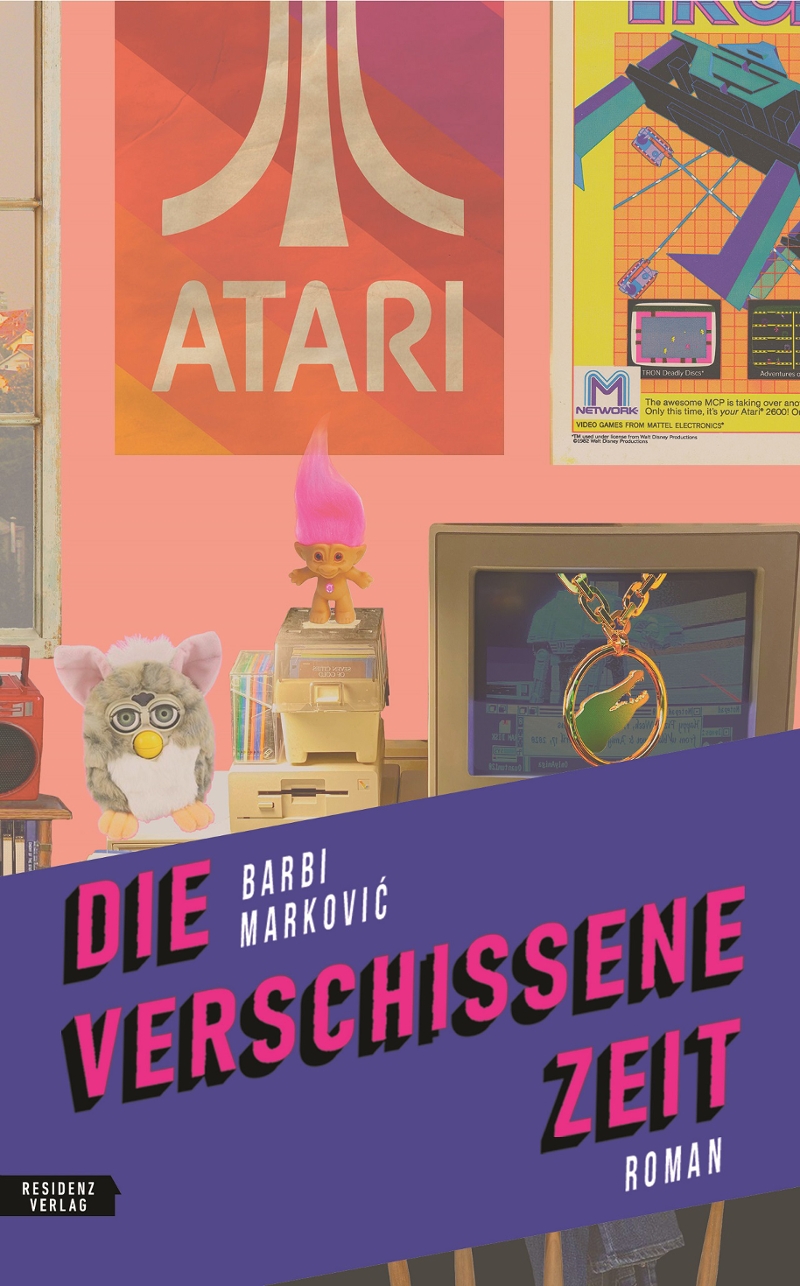

Auf der Suche nach der verschissenen Zeit

Kasandra ist Vanjas beste Freundin, aber an diesem Tag im Jänner 1995 sprechen sie nicht miteinander. Vanja spricht auch nicht mit ihrem Bruder Marko, aber das ist normal, denn die beiden können einander nicht ausstehen. Umso schlimmer, dass sich Marko mit Kasandra im Park trifft und sich mit dieser plötzlich gut versteht, als wären sie irgendwie reif und erwachsen, obwohl die beiden doch nur zwei Jahre älter sind als die 13-jährige Vanja. Die drei Jugendlichen wohnen in Banovo brdo, einem Stadtteil von Belgrad, der sich dadurch auszeichnet, dass er quasi eine Stadt in der Stadt ist.

„Banovo brdo hat alles“, sagt man oft zueinander auf Banovo brdo (damit sind drei Schulen, ein Gymnasium, eine Hochschule, ein McDonald’s, Banken, ein Gesundheitszentrum, ein Markt, ein Kino, ein Gemeindetheater, eine kleine Bibliothek, die Einkaufsstraße Požeska sowie ein Wald und die Schule für Kinder mit speziellen Bedürfnissen gemeint). (...)Du kannst hier tatsächlich dein ganzes Leben verbringen, ohne jemals im Belgrader Stadtzentrum gewesen zu sein. Ohne auf dem Platz der Republik auf jemanden gewartet zu haben oder ins Nationaltheater gegangen zu sein. Ihr lebt am Park- und Waldrand und kennt euch mit anderen Dingen aus als die Jugendlichen aus der Innenstadt.

Mitte der 90er Jahre besteht das Leben in Banovo brdo für die Jugendlichen aus Warten (auf den Bus, auf das Ende des Krieges, aufeinander), aus Zugehörigkeits-Codes (ist man ein cooler Diesler oder eine Fallsüchtlerin am unteren Ende der sozialen Hierarchie?) und aus Gewalt an jeder Ecke. Der Vater lässt seinen Zorn ständig am körperlich schwachen Marko aus, sadistische Nachbarskinder misshandeln die Straßenhunde und -katzen und ständig haben die Siedlungs-Bullys, die Bambalić-Zwillinge, irgendwen im Schwitzkasten. Die Bambalićs sind es auch, die unsere Protagonist*innen ausschicken, ein Medaillon zu „apportieren“ – sprich: stehlen. Dabei werden Vanja, Marko und Kasandra von einer explodierenden Zeitmaschine erfasst und ins Jahr 1999 gebeamt, wo sie damit zurechtkommen müssen, dass sie zwar geistig am Stand von 1995 sind, aber von allen für die jungen Erwachsenen von 1999 gehalten werden, mit Brüsten, Boyfriends und – ohje – Schulden bei den Bambalićs.

Von dort weg werden die drei immer wieder an verschiedene Punkte in den 90er Jahren geschleudert. Der einzige Ausweg aus den sogenannten „Allneunzigern“ ist es, die Zeitmaschine mit Hilfe des Medaillons zu reparieren. Eine große Aufgabe für drei Teenager, die sich immer wieder neu in ihren jeweils älteren oder jüngeren Körpern und mit teilweise stark veränderten Lebensumständen zurechtfinden müssen.

Ihr seid definitiv nicht erfunden. Wer würde solche Leute erfinden wollen. Dafür seid ihr zu inkohärent, zu unmotiviert. Ihr sucht irgendwelche Gegenstände und könnt euch immer schlechter in eurem jeweiligen Alltag zurechtfinden. Ihr schleudert und knallt gegen die rauen Wände des Lebens wie Tennisbälle in einer Waschmaschine. Ihr geht irgendwelchen schwachen Abenteuern nach.

Kasandras Tante hat recht, ihr seid nicht erfunden, aber echt zu sein ist keine Ausrede für diesen Zustand. Reißt euch zusammen, zeigt feste Züge.

„Die verschissene Zeit“ entstand aus einem Rollenspiel, das sich Barbi Marković gemeinsam mit Freund*innen ausgedacht hat. Die Spielanleitung ist dem Roman beigelegt, für alle, die sich selbst daran versuchen wollen, den „Allneunzigern“ in Banovo brdo zu entkommen. Wir haben mit der Autorin über Zeitreisen, Rollenspiele und Jugoslawien in den 90er Jahren gesprochen.

radio FM4

FM4: Wie kam es vom Rollenspiel „Die verschissene Zeit“ zum Buch?

Barbi Marković: Ich bin nicht seit der Kindheit Rollenspielerin. Es hat mich immer interessiert, aber es gab nur Männergruppen und es war nicht so leicht für mich, reinzukommen. Bis ich es eben mit 40 hier in Österreich in eine Rollenspielgruppe reingeschafft habe, in der auch der Kollege Thomas Brandstätter war. Eines Tages habe ich vor dem Spielen irgendwas aus den 90ern erzählt und habe bemerkt, dass das noch mehr Fantasy ist als alles, was wir sonst spielen. Und da ist mir plötzlich eingefallen: Okay, eigentlich könnten wir das spielen. Ich habe die Vorteile gesehen, in einer Welt zu spielen, die ich gut kenne - also wo ich weiß, wenn jemand sagt, ich will jetzt nach links statt nach rechts, da ist eine Mülltonne und in der Mülltonne ist eine Katze, und da sind soundso viele Bänke.

FM4: Oft ist es in Zeitreisegeschichten ja so, dass man die Hoffnung hat, man kann dann alles ganz anders machen, und zwar viel besser. Das ist hier ja eigentlich gar nicht so. Gibt es ein bisschen auch die Lust am Scheitern bei dir, dass du diese drei Jugendlichen in diese ausweglosen Situationen treibst?

Barbi Marković: Es gibt bei mir immer ein bisschen eine Lust am Scheitern. Oder vielleicht finde ich sehr viel Spaß am Scheitern, mehr als Lust. Aber das war nicht der Grund. Ich habe versucht, diese Zeitreise wie alles andere Phantastische in diesem Buch möglichst realistisch darzustellen. Wenn man wirklich in der Zeit zurückreisen könnte und in den eigenen Körper in einem anderen Alter reingehen würde, wie wäre das? Na ja, da könnte man auch nicht in ein paar Tagen so viel tun, dass man die Welt ändert. Das war dann im Buch auch so.

Es war tatsächlich auch ein Erinnerungsexperiment, in dem vielleicht auch andere Menschen eintauchen in diese 90er Jahre. Es wäre wichtig, dass alle möglichen Leute schauen, was ist eigentlich passiert? Was war das für eine Zeit? Zumindest diejenigen, die es irgendwie interessiert, weil es ist ein Kampf um Erinnerung. Wer sich erinnert, wie sich erinnert wird und so verändert wird. Ja, und ich möchte quasi mit meiner kleinen Crew auch an diesem Kampf teilnehmen.

Was waren denn die 90er für dich für eine Zeit? Für dich persönlich, aber auch zeithistorisch.

Barbi Marković: Eine psychowirtschaftliche Katastrophe in einer Zeit der ziemlichen Armut. Eine Zeit, in der Kraft wichtiger war als Bildung. Wenn wir in den 80ern noch die erste Klasse in der Schuluniform begonnen haben, haben wir uns dann plötzlich gefetzt um Schuhe und so. Es war alles zwar so, wie es das sonst bei Jugendlichen auch gibt, aber vielleicht eine Spur härter und aussichtsloser, und es waren diese Produkte mehr wert, weil man weniger hatte. Und weil der Kapitalismus so abrupt hereinbrach in unsere Welt. Für mich war das die Zeit, in der vom Fernsehen die ganze Zeit Krieg kam. Und Brutalität.

FM4: Die Zeitreise selbst wird technisch gar nicht groß erklärt, sondern das passiert einfach so. Zeitreise-Plots sind ja immer inkonsistent - es gibt keine wirklich logische Geschichte einer Zeitreise.

Barbi Marković: Ich kenne Leute, die wegen Zeitreiseverwicklungen Projekte aufgegeben haben, weil das einfach nicht aufgeht. Man kann sich bemühen, dass es möglichst logisch ist, aber irgendwo hinkt es immer. Ich hatte ein Stipendium in Arizona und habe einem Metaphysiker dort erzählt von meiner Zeitreise, und ob das irgendwie geht. Er hat gemeint, es funktioniert sowieso nichts davon. Also eigentlich kann ich machen, was ich will. Das war meine Erlaubnis.

FM4: Es ist ja ein wilder Genre-Mix aus Coming-of-Age und Science-Fiction und ein bisschen Krimi. Überlegst du dir vorher, ob du in ein bestimmtes Genre vorstoßen möchtest, oder passiert dir das mehr oder weniger?

Barbi Marković: Es ist jedes Mal ein bisschen anders, aber in diesem Fall habe ich gedacht, ich will so ein dirty Fantasy-Buch schreiben, so etwas zwischen Stranger Things und mir selbst, und einfach versuchen, ein Jugendbuch zu machen, das für Jugendliche eigentlich verboten ist, weil es so direkt ist und so brutal. Ich hatte das Gefühl, das würde mich freuen als Leserin. Außerdem hat natürlich die Tatsache, dass gespielt wurde vorher, das Genre beeinflusst: Es musste ein Abenteuer werden.

FM4: Inwiefern ist für dich das Schreiben auf Deutsch auch eine gewisse Freiheit? Ich denke zum Beispiel daran, dass du ja diese extrem grandiosen Beschimpfungsorgien eingebaut hast. Aber es ist eine Art von Beschimpfung, die man im Deutschen so nicht verwenden würde, weil wir andere Schimpfwörter haben.

Barbi Marković: Ich glaube schon, dass mir die Tatsache, dass ich sowieso nie wirklich Deutsch können werde, eine Freiheit gibt, Sachen zu probieren. Ich kämpfe mit Händen und Füßen, dass da etwas zustande kommt, und ich weiß, dass ich nicht das Normale machen kann. Also gehe ich so die Seitengassen. Aber ich muss auch sagen, dass das immer schon mein Weg war mit der Sprache. Ich habe es nie geschafft, einen - sozusagen - normalen Text zu schreiben, und ich habe auch auf Serbisch schon irgendwelche Wege gesucht, mit dem Gefühl, nicht eloquent genug zu sein, zu kämpfen. Alle diese Bücher sind meine Versuche, mit diesem Problem klarzukommen. Diese Schimpfwörter zum Beispiel, die gibt es zwar zum Teil auf Serbisch, aber ich habe sie auch oft geändert. Dann ist es nicht mehr die Mutter, sondern der Vater und so weiter.

FM4: Du verwendest auch Gendersternchen mitten im Text, was eigentlich immer noch ein bisschen umstritten ist in einem Roman.

Barbi Marković: In diesem Roman war es mir wichtig, weil es eine Geschichte der Leute ist, die immer übersehen werden, wenn es um große Geschichte geht, um sie zumindest in diesen Wörtern sichtbar zu machen, weil sonst sind es wieder nur Männer. Ich bewege mich da quasi mit der Menschheit und schaue, was Neues kommt an Möglichkeiten, gut zu gendern, und lerne mit.

FM4: Musstest du das beim Verlag durchsetzen oder war das eher eine offene Tür?

Barbi Marković: Es war eine offene Tür. Wir haben auch gemeinsam gesucht, was jetzt am besten passt.

FM4: Du hast auch selbst gesagt, dass „Die verschissene Zeit“ eine kleine Abwandlung ist von Marcel Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“.

Barbi Marković: Es ist das Konzept, dass man extrem in die Erinnerung eintaucht, und überhaupt die Tatsache, dass man sich wie eine verrückte Person in die Details der Erinnerungswelt begibt. Das habe ich von Proust.

FM4: Hast du irgendwelche liebsten Bücher oder Filme, in denen es um Zeitreisen geht?

Barbi Marković: Ich bin gar nicht so ein Zeitreisen-Freak. Das nervt mich oft, weil es dann irgendwann nur kompliziert ist, es wird bürokratisch mit der Zeit. Aber ja, dieser Moment, wenn man in einer anderen Welt landet, das beeindruckt mich schon oft. Jetzt fällt mir der eine Film mit Sylvester Stallone ein, wo er Polizist ist und in der Zukunft aufgeweckt wird („Demolition Man“, Anmerkung). Da gibt es diese Toilette und er weiß nicht, wie man spült.

FM4: Ich finde auch, diese kleinen Details sind viel spannender als die Technik hinter Zeitreisen. Wie spült man die 40 Jahre in der Zukunft liegende Toilette?

Barbi Marković: Genau, das ist wirklich lustig.

Barbi Markovic spricht am Montag, 11. Oktober, um 18 Uhr auf Instagram live über ihr Buch und das dazugehörige Rollenspiel. Weitere Lesetermine gibt es hier auf der Website des Residenzverlags.

Publiziert am 11.10.2021