Das Festival This Human World zeigt Bubenleben in Europa

Von Maria Motter

This Human World Filmfestival, von 6. bis 12. Dezember 2021, ausschließlich online.

SK tiktokt seine Fluchtroute. Der Fünfzehnjährige, der seinen Namen als Kürzel führt, filmt auch angeklammert an Güterzügen. SK ist einer der zehn Buben und Burschen im Film „Shadow Game“, der beim This Human World Filmfestival zu sehen ist. Von 6. bis 12. Dezember wird die Website This Human World wieder zur Streaming-Plattform für eindrucksvolle Filme, die sich auf Menschenrechte beziehen.

Die Kinder in „Shadow Game“ durchqueren Kontinente und sprechen vom „Game“, wenn sie ihre Versuche meinen, Grenzanlagen zu überwinden. Das Spiel, das keines ist, zeigen die beiden Niederländerinnen Eefje Blankevoort und Els van Driel in ihrem neuen Projekt. Schnelle Schnitte, viel Musik und knallharte Aussagen zeichnen die Doku „Shadow Game“ aus, die von zusätzlichen Fotodokumentationen flankiert ist.

Bis kurz vor dem Schluss des Films versuchen die Regisseurinnen, die Perspektive der Jugendlichen zu übernehmen. Hier ist kein Platz für sentimentale Totalen, keine Zeit für eine Auseinandersetzung mit den Mängeln des Schengen-Systems der Europäischen Union. „Shadow Game“ ist ein popkulturelles Produkt, das den Alltag minderjähriger unbegleiteter Geflüchteter thematisiert.

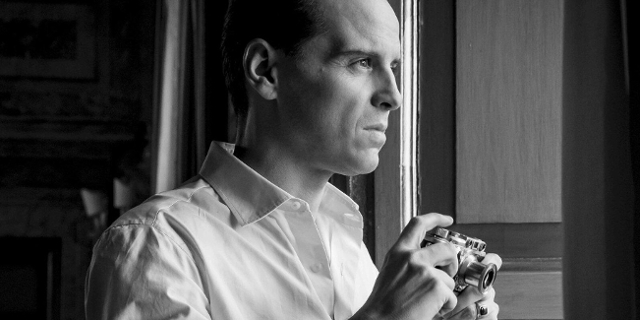

Prospektor/Witfilm

„Shadow Game“ übernimmt die Sicht der jugendlichen Geflüchteten und zeigt, wie sich Europa verbarrikadiert (siehe auch Coverbild dieser Geschichte).

Wie minderjährige Geflüchtete in Europa überleben

Ortungssignale sind in Grafiken simuliert, Europa formt sich aus Stücken der Landkarte im Film „Shadow Game“. In der italienischen Grenzstadt Ventigmiglia ist ein Bub mit drei Tunneln konfrontiert. Für die Überquerung der Drina zwischen Serbien und Bosnien legen drei Menschen Geld zusammen für ein Seil aus dem Baumarkt. In Kroatien hetzt die Polizei die Hunde auf einen. Mohammed mit dem Kindergesicht hat das Bewusstsein verloren, zu vierzehnt habe die Grenzpolizei auf ihn eingeprügelt. Wie einen Schneeball andere getreten. Notlager in Bosnien bedeuten Bronchitis. Kuchen zu essen sei keine gute Idee, warnt einer den anderen, dann käme er nicht über die Berge. Der Magen packt Süßes nach dem vielen Hunger nicht.

Die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft stecken im Smartphone. Buben bekommen einen Bart auf der Flucht, die irgendwie kein Ende nimmt. Ein Teenager aus dem Sudan schlägt sich bis Frankreich, dann weiter nach Belgien durch, er will nach England. In Libyen ist er vier Mal als Sklave verkauft worden, sagt er den Filmemacherinnen.

„Serbien schaut schön aus. Von Mazedonien haben wir nicht viel gesehen, da waren wir im Frachtraum eines Lieferwagens“, erzählen zwei, die sich zusammengetan haben, als sie einmal in einem Linienbus verschnaufen und aus dem Fenster schauen.

Sie kommen aus Afghanistan und Pakistan, aus Syrien, dem Irak und dem Iran, aus dem Sudan. „Shadow Game“ ist gemeinsam mit ihnen rastlos. Am Ende sitzt einer in einer Schulklasse, zum ersten Mal nach sieben Jahren.

Die Idee von „Shadow Game“ erinnert an den herausragenden Film „Les Sauteurs“ („Those who jump“): Abou Bakar Sidibé hat mit der Handkamera dokumentiert, was „illegaler Grenzübertritt“ zwischen Marokko und der spanischen Enklave Melilla bedeutet. Zwei Filmemacher haben ihm die Kamera gegeben.

„Next Season“ am Schaumparty-Pool

Alle Filme des Festivals This Human World sind 48 Stunden wie im Programm vermerkt verfügbar. Tickets gibt es für jeden Film und es gibt Festivalpässe für alles.

Eine weitere Film-Empfehlung für das kommmende This Human World Festival ist „All-In“ von Volkan Üce. Aufgrund des Lockdowns in Österreich kann das Festival erneut ausschließlich online stattfinden. Vom Eröffnungs- und Animationsfilm „Flee“ von Jonas Poher Rasmussen über Emanzipationsgeschichten junger Frauen in „La Mif“ und „Writing with Fire“ reicht das Programm bis zum intimen Portrait „Eva-Maria“.

Mit dem Blick in den Himmel und auf Palmkronen beginnt die Doku „All-In“. Via Steadicam-Aufnahmen schwebt man in in der beliebten türkischen Urlaubsstadt Antalya in eine Hotelanlage, die sich wie ein Herrschaftshaus präsentiert. Schon nehmen die Dienenden Aufstellung und machen sich bereit für die Gäste. Das Jobprofil von Mitarbeiter*innen von All-Inclusive-Urlaubsanlagen wurde vielfach in Reportagen beleuchtet. „All-In“ gelingt allerdings ein anderer Dreh: Hier stellen sich Hakan und Ismail beim HR-Chef vor.

Hakan ist 25, er hat eine Angststörung, eine Sozialphobie. Er hat einige Semester studiert und sich dann zurückgezogen. Er liest Werke von Nietzsche und Schopenhauer und diese Saison will er in der Hotelanlage als Bademeister arbeiten. Wie das gutgehen kann, erzeugt Neugier - auch beim Zuständigen in der Personalabteilung, der ihn einstellt, wie auch bei dem 18-jährigen Ismail, der aus der türkischen Provinz im Club gelandet ist.

Cassette for Timescapes

„All-In“ von Volkan Üce erzählt von Wachstum im Kapitalismus, auf persönliche Weise und im All-Inclusive-Club.

Während Tourist*innen auf Schwimmreifen in die Rutschenröhre schlittern, wird Hakan in existenzielle Zweifel stürzen. Ismail bekommt brandwunde Finger von der Küche, aber seine Neugier auf diese fremde Welt hält ihn wach.

In „All-In“ sehen wir einen Sommer am Rand des Pools mit der Schaumparty und hinter den riesigen Chafing Dishes am Buffet. Aber Sozialpornoblicke auf Urlauber*innen werden hier nicht über den Screen geschickt. Herman Melvilles Schreiber Bartleby kann einem in den Sinn kommen, wenn man Hakan folgt. Aber in „All-In“ von Regisseur Volkan Üce meistern ein junger Mann und ein Teenager die Gegenwart.

Publiziert am 01.12.2021