Das blutige Kolosseum

Eine Kolumne von Robert Rotifer

Bild oben: SPD-Zentrale in Berlin mit muslimischer Passantin. Hinweis: Diese Kolumne wurde am 29. und 30. Oktober geschrieben, noch vor dem Bombenabwurf auf Jabalia und der teilweisen Öffnung des Grenzübergangs in Rafah.

Am 14. Oktober habe ich hier eine Kolumne über das Recht auf Sprachlosigkeit vor dem Entsetzen veröffentlicht.

Seither ist vieles geschehen, die Nachrichten über die horrenden Gemetzel im Nahen Osten gingen weiter, mit ihnen auch die Auseinandersetzung unter oft gefährlich halb- oder fehlinformierten, passiv Beteiligten. Scharmützel unter Keyboard-Warriors bloß, allerdings mit durchaus realen Konsequenzen für den sozialen Frieden in unseren Teilen der Welt.

Was mir dabei als Bewohner Britanniens aufgefallen ist, in „sozialen“ Medien, aber auch, als ich vor zwei Wochen wegen eines Konzerts für zweieinhalb Tage in Berlin war, sind die lokalen Unterschiede in der Wahrnehmung des Konflikts.

Der Blick meiner britischen Medienrealität

Vielleicht sollte ich daher am besten mit der Beschreibung des letzten Stands des Horrors aus meiner britischen Perspektive beginnen:

Am Montagmorgen las ich, so wie ihr wohl auch, vom bestätigten Tod der 23-jährigen deutsch-israelischen Frau Shani Louk, die am siebten Oktober beim Überfall der Hamas-Horden auf das Supernova Festival in Israel nahe dem Gaza-Streifen nicht nur Opfer unbeschreiblichster Folterungen, Demütigungen und Misshandlungen, sondern also auch auf brutalste Weise ermordet wurde.

Robert Rotifer moderiert FM4 Heartbeat und lebt seit 1997 in Großbritannien, erst in London, dann in Canterbury, jetzt beides.

Zu Mittag dann hörte ich in der BBC ein Interview mit Mohamed Ghalaieny, einem britisch-palästinensischen Atmosphärenwissenschaftler aus Manchester, der nach einem Familienbesuch in Gaza den Anweisungen der IDF folgend in die südliche Stadt Khan Yunis geflohen ist, die nun ebenfalls ständig bombardiert wird. Er lebt wie alle Menschen dort in Todesangst, weiß nicht, wo sein nächster Schluck Wasser, sein nächster Bissen Brot herkommen soll.

Die Behauptung des US-Sicherheitsberaters Jake Sullivan, die Hamas hindere britische und amerikanische Staatsbürger:innen am Verlassen Gazas, bezeichnete er übrigens als „Verbreitung von fake news“. Der „einzige Grund“, warum der Übergang nach Ägypten zu gefährlich sei, seien israelische Bombardements der Grenzregion.

Ebenfalls aus Khan Yunis beschrieb auf der Titelseite der Times (online hinter Paywall) Amal Helles, eine der wenigen Reporterinnen innerhalb des Gaza-Streifens den dortigen Blackout. Sie zitiert dabei eine 30-jährige Mutter von vier Kindern: „Wir haben uns gefragt: Ist das Teil eines Plans, uns endlich zu vernichten?“

Es ist – zumindest mir – unmöglich, das zu lesen, ohne dabei auch an die Aussagen jüdischer Israelis zu denken, die ihrerseits von ihrer Angst vor den Vernichtungsfantasien der Hamas sprechen. Was stellt es mit Menschen an, mit der Überzeugung zu leben, die jeweils andere Seite wolle dich und deinesgleichen völlig ausradieren?

In meiner sicheren britischen Wahlheimat lag gleich neben der Times und dem Guardian auch die Ausgabe der Daily Mail, deren Reporter Richard Pendlebury und Jamie Wiseman von der seit dem Hamas-Überfall evakuierten israelischen Stadt Sderot aus das Bombardement des benachbarten Gaza-Streifens beobachten.

Der Blick der Mail-Reporter auf die Militäraktion ist frei von jeder Empathie für die da drüben: „Watching the fierce combat we’re like spectators in a vast, bloodied colosseum.“ Als Zuseher des „erbitterten Kampfs“ vergleichen sich die Reporter selbst also mit dem Publikum im Kolosseum, auf dessen blutgetränktem Arena-Sand bekanntlich zur Belustigung römischer Bürger:innen gefangene Barbaren abgeschlachtet wurden. Pendlebury und Wiseman beschreiben die Bombardierung dementsprechend genüsslich als ein „Orchester, das sein Crescendo erreicht, jedes Instrument der Kriegsführung tönt mit voller Stimme.“

Robert Rotifer

Das ist das Problem, wenn man von einem Konflikt zwischen Zivilisation und Barbarei spricht. Es verleiht gewissermaßen eine Lizenz dazu, mit den dehumanisierten Barbar:innen zu verfahren wie andere historische Zivilisationen zuvor. Die blutigen Ergebnisse unter Gebrauch dieser Ratio gerechtfertigter, glorreicher Unterwerfungen sehen im historischen Rückblick selten gut aus.

Von der anderen Seite her, die sich selbstredend ebenfalls für zivilisatorisch überlegen hält, erreichte mich indessen über Umwege der X-Tweet eines Redakteurs der muslimischen News-Plattform 5 Pillars, der unter anderem auch für die Huffington Post und Al Jazeera arbeitet. Darin kommentierte er das furchterregende Video eines Pogroms auf die israelischen Passagier:innen eines in Dagestan zwischengelandeten Flugzeugs mit den Worten: „Dies ist die Art von Willkommensgruß, den ALLE Israelis auf Flughäfen von Ländern mit muslimischer Mehrheit erhalten sollten.“

Ich sah und las dies auf der Timeline des in Boston geborenen, jüdischen Autors (u.a. „Bad Gays: A Homosexual History“) und Akademikers an der Freien Universität Berlin Ben Miller, der dazu anmerkte: „Dies ist ein bösartiges Sentiment mitten ins Gesicht, und zwar eines, das viel schwierige Arbeit noch schwieriger machen wird.“

Deutsch-österreichischer Philosemitismus als falscher Judenfreund

Miller, den ich nicht persönlich kenne, hat sich als besonnener Verfechter des universalistischen Grundsatzes „Everyone for everyone [...] in the face of all the fanatical insanity“ erwiesen.

Ich erlebe ihn als einen der gewitztesten und auch härtesten Kritiker nicht nur jeder Form von Antisemitismus, sondern auch von dessen Spiegelbild, pauschal gegen migrantische Communities gerichtetem rassistischem Dünkel unter dem Deckmantel einer performativen Israel-Solidarität. Diese kann nicht selten auch in Angriffe auf Jüdinnen und Juden umschlagen, die nicht mit der Linie der rechts-rechtsextremen israelischen Regierungskoalition konform gehen.

Als ebensolcher ist Miller auch Unterzeichner eines letzten Mittwoch in der Berliner taz erschienenen offenen Briefs jüdischer Intellektueller zur „Freiheit der Andersdenkenden“. Darin stand unter anderem:

„Was uns Angst macht, ist die in Deutschland vorherrschende Atmosphäre von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, die Hand in Hand mit einem zwanghaften und paternalistischen Philo-Semitismus geht. Wir lehnen insbesondere die Gleichsetzung von Antisemitismus und jeglicher Kritik am Staat Israel ab.

Zur gleichen Zeit, in der die meisten Formen des gewaltlosen Widerstands für den Gazastreifen unterdrückt werden, finden auch antisemitische Gewalttaten und Einschüchterungen statt: ein Molotowcocktail, der auf eine Synagoge geworfen wurde; Davidsterne, die auf die Türen jüdischer Häuser gezeichnet wurden.“

Es mache Juden offenkundig „nicht sicherer“, heißt es in dem offenen Brief weiter, „wenn Deutschland das Recht auf öffentliche Trauerbekundung um verlorene Menschenleben in Gaza verweigert.“

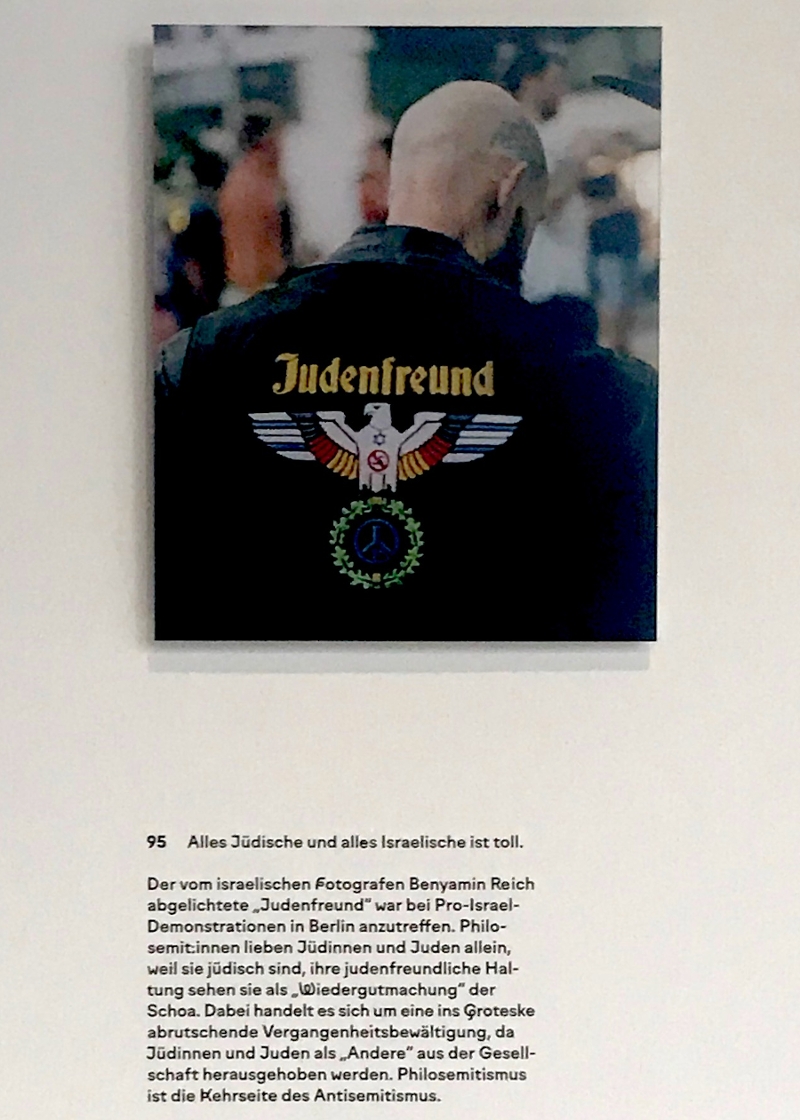

Ich kann die Zielrichtung dieses Briefs aus der Ferne sehr gut nachvollziehen. Die übrigens von jüngsten Zahlen statistisch untermauerte Wahrnehmung, dass der Rassismus in Österreich und Deutschland seit einiger Zeit überproportional im Ansteigen ist, entspricht meinen eigenen anekdotischen Erfahrungen beim Besuchen jener Länder. In Zusammenhang mit vorgeblicher Israel-Solidarität, die sich in Ausländerhass entlädt, erinnert mich diese Dynamik an das Foto eines wie ein gewaltbereiter, rechtsradikaler Nazi-Skinhead aussehenden Mannes, auf dessen Bomberjacke über einem abgewandelten deutschen Reichsadler das Wort „Judenfreund“ zu lesen ist. Das Bild hing in der diesjährigen Ausstellung des Jüdischen Museums in Wien „100 Missverständnisse über und unter Juden“ (die ich für meinen Teil übrigens ganz hervorragend fand).

Robert Rotifer

Falls die Beschreibung dazu auf meinem Foto schwer zu lesen sein sollte:

„Der vom israelischen Fotografen Benyamin Reich abgelichtete ‚Judenfreund‘ war bei Pro-Israel-Demonstrationen in Berlin anzutreffen. Philosemit:innen lieben Jüdinnen und Juden allein, weil sie jüdisch sind, ihre judenfreundliche Haltung sehen sie als ‚Wiedergutmachung‘ der Schoa. Dabei handelt es sich um eine ins Groteske abrutschende Vergangenheitsbewältigung, da Jüdinnen und Juden als ‚Andere‘ aus der Gesellschaft herausgehoben werden. Philosemitismus ist die Kehrseite des Antisemitismus.“

Der „Judenfreund“/Philosemit war in der Ausstellung Nummer 95 unter 100 Missverständnissen. Ich erinnere mich, dass die in der Ära Kurz über dem Bundeskanzleramt gehisste Israel-Flagge zur Illustration eines anderen Missverständnisses vorkam, hab das aber leider nicht fotografiert. Und hier, Verzeihung, wird es nun zwischendurch kurz zwangsläufig persönlich.

Domino-Logik und Diffamierung

Denn während ich als Antwort auf meinen letzten Text hier – bezeichnenderweise vor allem per privater Zuschrift – sehr viel berührenden, positiven Zuspruch erhielt, wurde ich anderswo dafür wild beschimpft (natürlich nicht erfreulich, aber hinzunehmen). Im Kommentar zum Post eines anderen, der meinen Text teilte, wurde ich sogar tatsächlich als „Klemm-Antisemit“ diffamiert. Und zwar mithilfe jener derzeit so populären Domino-Logik, die solche Urteile per Assoziation erteilt. Was mich da scheinbar zum Antisemiten machte, war der Umstand, dass ich in einem anderen Essay faktengetreu den Standpunkt eines Dritten beschrieben hatte, der die gegen Israel gerichtete Boykott-Bewegung BDS zwar nicht unterstütze, aber nicht alle derer Unterstützer:innen automatisch als Antisemit:innen bezeichnet sehen wollte.

Die Formel geht also so: A sagt, dass B sagt, dass C kein Antisemit sei, daher ist A Antisemit.

Ich hätte ja einmal gedacht, man müsste nicht dazu sagen, wie schädlich und gefährlich so ein leichtfertiger Gebrauch einer derart aufgeladenen Anschuldigung ist. Schon allein, wenn man will, dass die Benennung von tatsächlichem Antisemitismus auch ernst genommen werden soll.

Der/die mir persönlich (soweit ich weiß) nicht bekannte, online oft - und bis dahin nie feindselig - begegnete Verfasser:in dieses diffamierenden Kommentars benutzt die Israel-Fahne als Avatar, eine Geste, zu der ich mich in meinem Text kritisch, aber dezidiert tolerant geäußert hatte (was für manche aber offenbar schon zu viel war).

Ich hätte ihn/sie gern persönlich getroffen und gebeten, seine/ihre ungeheuerliche Diffamierung von Angesicht zu Angesicht zu wiederholen. Und zwar an einem ganz bestimmten Ort, in der Großen Pfarrgasse in Leopoldstadt vor den Stolpersteinen der Wieselbergs, der vom NS-Regime vernichteten Familie meiner Großmutter mütterlicherseits, also konkret meiner Urgroßeltern Lea und Nuchim und meiner Großonkel Artur und Salo, die weder ich noch meine Mutter je kennenlernen durften.

Oskar, der einzige überlebende Bruder meiner 1945 nach Wien zurückgekehrten Großmutter, starb übrigens in den Siebzigern in einem Kibbutz in Israel.

Robert Rotifer

Für die Schwagers, die ebenfalls großteils vernichtete Familie meines Großvaters mütterlicherseits (auch in seinem Fall schaffte es eine Schwester nach Israel), gibt es dagegen keinen Stolperstein, denn niemand weiß mehr ganz genau, wo in der Brigittenau sie wohnten.

Sie waren am Ende des ersten Weltkriegs vor Pogromen aus Galizien nach Wien geflohen und führten in der Ersten Republik eine prekäre Einwander:innen-Existenz.

Ich weiß das, da es in der Zwischenkriegszeit Versuche gab, meinen wegen seiner Teilnahme an antifaschistischen Demonstrationen mehrfach verhafteten Großvater abzuschieben. Damals waren es nämlich die Ostjüd:innen, die man auf diese Weise loswerden wollte.

Die großen Abschiebungsfantasien

Daran muss ich denken, wenn ich lese, wie Viele in Deutschland und Österreich das Problem des in manchen Fällen zweifelsfrei vorhandenen, manchmal aber auch einfach so pauschal diagnostizierten Antisemitismus unter Eingewanderten per Abschiebung lösen wollen. So als ließe sich ein „importierter“ Antisemitismus ganz einfach und folgenlos wieder weg-exportieren (es bliebe dann übrigens noch reichlich von dessen einheimischer Variante übrig).

Wie die jüdischen Intellektuellen in oben zitiertem offenen Brief in der taz sehe auch ich diese Abschiebungsfantasien im Zusammenhang mit dem bereits vorhandenen Ausländer:innenhass. Die Vorstellung, dass das Gedenken der vernichteten Verwandten meiner Großeltern zu diesem xenophoben Zweck missbraucht wird, dreht mir den Magen um.

Man könnte der im offenen Brief geforderten Duldung der „öffentlichen Trauerbekundung um verlorene Menschenleben in Gaza“ natürlich entgegen halten, dass auch in Großbritannien, wo nun schon zweimal hintereinander jeweils 100.000 Menschen für einen Waffenstillstand in Gaza auf die Straße gehen durften, die Gewährung der Demonstrationsfreiheit allein das Klima keineswegs entspannt hat. Die Zahl angezeigter antisemitischer Hate Crimes ist hier in dieser Zeit um das Vierzehnfache angestiegen, anti-muslimische Hate Crimes um das Dreifache.

Nebenbei: Auch im UK spricht man derzeit viel vom Deportieren, im Unterschied zu Deutschland und Österreich ist die muslimische Bevölkerung hier aber weitgehend postkolonialen Ursprungs, ein großer Teil davon aus Pakistan, Bangladesh, Jemen und Somalia bzw. Indien nach der „Partition“ 1947. Sehr viele dieser Demonstrierenden haben also britische Pässe und sehen den Konflikt im Nahen Osten durch das Prisma der dortigen britischen Kolonialgeschichte.

So viel zu der anderen, weit verbreiteten Fantasie, die postkoloniale Debatte sei eine Erfindung woker Hafermilch-Trinker:innen, die man einfach wieder wegpacken könnte. Selbst wenn manche unter ihnen sich mit ihrer Unfähigkeit zur Empathie für die Opfer der Grausamkeiten der Hamas aufs Übelste selbst disqualifiziert haben: Die Auseinandersetzung mit postkolonialen Perspektiven auf die Geschichte und die damit verbundenen Forderungen nach Gerechtigkeit bleiben uns auch in Zukunft nicht erspart.

Die Wut des ägyptischen Taxifahrers - zu Relativierung und „Whataboutery“

Der offene Brief in der taz, um noch einmal darauf zurückzukommen, erinnerte mich allerdings auch an meinen ägyptischen Taxifahrer in Berlin anderthalb Wochen nach dem Pogrom der Hamas und dem Beginn der israelischen Vergeltung (das klassische, wahre Klischee der Parallelgesellschaft: Das Dienstleistungsverhältnis als einziges Terrain der Begegnung mit der anderen Art).

Während er mich quer durch Berlin chauffierte, erklärte er mir, dass es in ihm brodle, wenn er höre, dass man nicht für die gebombte Zivilbevölkerung von Gaza demonstrieren, keine Palästinenserfahnen schwenken, keine Kufiya tragen dürfe.

Das Argument, die bekundete Empathie mit palästinensischen Opfern sei eine Relativierung des Massakers der Hamas, machte ihn besonders zornig (ich paraphrasiere, aber der Taxifahrer, eigentlich ein Akademiker, war sehr eloquent). Damit, meinte er, werde wieder einmal offensichtlich gemacht, dass muslimische Leben nicht so viel wert seien wie weiße, westliche Leben (er sagte bezeichnenderweise nicht „jüdische Leben“). „Es gab eine Million Tote im Irak-Krieg!“, sagte er, „Und kein Mensch spricht mehr davon! Völlig egal, diese Menschen zählen nicht.“

Und wenn es schon in ihm brodle, dann mache er sich selbst Sorgen darüber, was erst anderen einfallen könnte. Irgendwelchen Idioten, in denen es genauso brodle wie in ihm (es war genau die Nacht, in der die im offenen Brief erwähnten Molotow-Cocktails auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Berlin Mitte geworfen wurden).

Im Brodeln des Taxifahrers manifestiert sich das Grundproblem des Vorwurfs der Relativierung, zu Englisch „Whataboutery“: Das Argument ist immer solipsistisch, denn es vergisst seine beidseitige Anwendbarkeit: Jede Empörung über Unrecht trifft bei anderen auf eine ebenfalls gehegte, bereits vorhandene Empörung, wird also ihrerseits wiederum als Relativierung/Whataboutery empfunden.

Daran musste ich auch wieder denken, als ich in der britischen Nachrichtensendung Newsnight den israelischen Minister Yoav Kisch (Likud) sprechen hörte. Es ging um die Frage, ob es, selbst wenn Hamas die Zivilbevölkerung von Gaza als „human shields“ verwende, deshalb legitim sei, jene menschliche Deckung zu bombardieren.

Kisch reagierte mit dem gängigen Vergleich der britischen Bombardierung deutscher Städte wie Dresden im Kampf gegen die Nazis. Denn Hamas seien die Nazis von heute, eine „Tötungsmaschine“, ja „schlimmer als die Nazis, der schlimmste Feind, den die Menschheit je gesehen hat.“

Abgesehen davon, dass die Legitimität der Zerstörung Dresdens britische Historiker:innen bis heute beschäftigt, kippte Kischs Rhetorik hier doch in eine bedenkliche Relativierung des Holocaust über.

Dabei kommen Erinnerungen an den Zweiten Historikerstreit vor ein paar Jahren auf, als am Beispiel unbewältigter deutscher Kolonialverbrechen auf der Unvergleichlichkeit der NS-Verbrechen und ihres industriellen Mords bestanden wurde.

Das Argument wider die Relativierung lässt sich also auch nicht immer so leicht von der Hand weisen, wie ich das selbst vor ein paar Absätzen getan habe.

Grundsätzlich aber blockiert es die Möglichkeit, Relationen herzustellen. Dabei ist das Vergleichen von Präzedenzfällen, die Feststellung von Widersprüchen die Basis jeder Diskussion, jeder Debatte, jeden menschlichen Fortschritts, früher hätte man gesagt: jeder Dialektik.

Wenn Adorno zitiert wird

Und damit kommen wir unvermeidlich zu einem dieser Tage verständlicherweise oft, aber immer aus dem Zusammenhang zitierten Satz des Philosophen Theodor Adorno:

„Der Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden.“

Der Satz begegnete mir neulich in einem Kommentar einer österreichischen Journalistin (allerdings als „Gerücht über den Juden“ in der Einzahl). Jener mir mehrfach empfohlene Text prangert vor allem die „grenzenlose moralische Verwahrlosung“ einer „postmodernen Linken“ an, die die Gräueltaten der Hamas nicht nur nicht verurteilt, sondern vielfach sogar offen zelebriert habe. Das ist in einigen Fällen erschütternde Tatsache. Das, so liest man da, begründe sich auch in deren strukturellem Antisemitismus. Auch das lässt sich wohl argumentieren, schon überhaupt, weil der Antisemitismus in unserer Gesellschaft überall tief verwurzelt ist.

Erstaunlich fand ich aber, dass jenes am 27. Oktober veröffentlichte Plädoyer für den „Universalismus“ und gegen die „menschliche Verrohung“ wie viele andere Texte zu diesem Thema in seiner strikten Befolgung des Relativierungsverbots überhaupt keine Worte der Empathie fand für das in den drei seither vergangenen Wochen Dauerbombardierung entstandene Leid der Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen (ich verlinke hier übrigens absichtlich nicht, denn mir geht es hier ums Grundsätzliche, diese Kolumne soll nicht Teil eines narzisstischen Kommentare-Ping-Pongs werden). Geschweige denn irgendwelche Worte zur verschärften Gefährdung der dort festgehalten Geiseln durch ebenjene Bombardements – in Israel eine sehr wohl leidenschaftlich thematisierte Frage.

Notwendige Zwischenbemerkung: Es ist völlig absurd, wie vielerorts zu beobachten, zu Israel „als einzige Demokratie des Nahen Ostens“ zu stehen und dabei gleichzeitig nicht auch der dortigen Opposition zuzuhören.

Es erschiene mir nun keineswegs als Relativierung, sondern im Gegenteil als geradezu obszön, nicht zu erwähnen, dass dieses Bombardement eines der dichtest besiedelten Gebiete der Erde laut UNO und Weltgesundheitsorganisation WHO zum Schauplatz einer humanitären Katastrophe gemacht und in den letzten drei Wochen über 8.500 Menschenleben gekostet hat, darunter 3.500 Kinder (hier übrigens eine Erklärung, warum tatsächlich die Hälfte der Bevölkerung im Gaza-Streifen unter 18 und damit schon allein von ihrem Alter her nicht für die Herrschaft der Hamas verantwortlich zu machen ist).

Wem dazu wirklich bloß wieder der Satz von den menschlichen Schutzschildern einfällt (so als gäbe es keine Alternative zum Pulverisieren menschlicher Schutzschilder), oder dass die Zahlen vom palästinensischen Gesundheitsministerium kommen, der/die hat offenbar nicht die uns hier seit Wochen von BBC über Channel 4 bis Sky News allabendlich gezeigten, verlässlich realen Bilder gesehen.

Von verzweifelten Menschen in verwüsteten Straßenzügen oder schreienden Kindern in Blutlachen, die auf den nackten Böden der Krankenhäuser beim Licht von Mobiltelefonen operiert werden.

Oder die mir unvergessliche Stimme jener Mutter aus Gaza gestern auf Radio 4 gehört, die nach einer Aufzählung der Bombenopfer in ihrer Familie verzweifelt erklärte, dass ihre Kinder, falls sie überleben, mit dem Trauma der arbiträren Gewalt und des Todes ihrer Nächsten aufwachsen würden. Und mit dem unvermeidlichen Hass auf jene, die heute die Bomben werfen.

Dass also das Ergebnis dieser Schlacht eine Generation von Überlebenden sein würde, die sich keinen Frieden vorstellen kann.

Gut möglich, dass ihr diese Bilder tatsächlich nicht gesehen, diese Stimmen nicht gehört habt. Deshalb schildere ich hier bewusst meine britische Medienrealität.

Und ich empfinde es übrigens als gut und richtig, dass wir hier diese Bilder zu sehen bekommen, die anderswo – vielleicht auch wieder aus Scheu vor zitierter Relativierung – hintangehalten werden (der Vergleich zwischen den Homepages der Nachrichtenorganisationen verschiedener Länder ist dieser Tage oft erstaunlich). Mein Entsetzen über die israelischen Bombardements im Gaza-Streifen mindert nicht im Geringsten mein Entsetzen über die Massaker der Hamas oder mein Wissen über die Reihenfolge der Ereignisse.

Man kann die dabei entstehenden Widersprüche im Kopf behalten, ja man muss es sogar, um darauf gefasst zu sein, was als Nächstes kommen könnte. Die Geschichte wird nämlich nicht aufhören, auch nicht nach einer Vernichtung der Hamas oder der gesamten Zivilbevölkerung des Gaza-Streifens (auch diese Möglichkeit wird auf meinen österreichischen Timelines nicht selten gerechtfertigt).

Damit komme ich schließlich und endlich wieder zu dem Satz des alten Dialektikers Adorno, geschrieben 1945 (als „Halbjude“ zur Emigration gezwungen, war er noch im amerikanischen Exil), erschienen 1951 in seinem Buch „Minima Moralia – Reflexionen aus dem beschädigten Leben“.

Ich bin zwar selbst kein gelernter Philosoph und sage ganz offen, dass ich einigen Passagen darin nicht folgen kann, aber man findet in diesem Bändchen doch einiges zum Festhalten, zum Neudeuten, ja sogar manches zum Lachen. Und so hatte ich die Minima Moralia eben auch neulich in Berlin in der Tasche dabei. Beim Lesen zwischendurch geriet ich wieder an den berühmten Satz, nicht jetzt den vom „richtigen Leben im Falschen“, das es bekanntlich nicht gibt, sondern den anderen, oben zitierten. Er findet sich im Abschnitt 72, und man kann ihn nicht verpassen, weil er als Aphorismus alleingestellt ist:

„Der Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden.“

Er sagt eben nicht „Hass“, er sagt „Gerücht“, denn es ist das, was man sich erzählt, das, was man allgemein so zu wissen glaubt, auch wenn man, Sie verstehen, ja grundsätzlich gar nichts hat gegen die Juden.

Darunter steht noch so ein alleingestellter Satz:

„Fremdwörter sind die Juden der Sprache.“

Man versteht, wie Adorno das meint: Fremdwörter gelten als etwas, das der kleine Mann nicht versteht. Als elitär. Unnötig kompliziert. Und natürlich eben fremd, nicht Teil des Ursprünglichen, des Einheimischen. Sie kommen in Abwandlungen in allen anderen Sprachen vor, sind also die wandernden Kosmopoliten der Sprache.

Es wäre aber absurd, eine Beleidigung der Intelligenz Adornos oder seiner Lesenden, seine 1945 niedergeschriebenen Gedanken über den Antisemitismus einzig auf das Judentum zu beziehen und darin keine Analogien zu anderen pauschal verhassten Menschengruppen zu finden.

In diesem Sinne zum Abschluss hier ein längeres Zitat aus der Reflexion Nummer 68 in „Minima Moralia“, ebenfalls 1945 geschrieben und heute so gültig wie damals:

„Menschen sehen dich an. - Die Entrüstung über begangene Grausamkeiten wird um so geringer, je unähnlicher die Betroffenen den normalen Lesern sind, je brunetter, ‚schmutziger‘, dagohafter. Das besagt über die Greuel selbst nicht weniger als über die Betrachter. Vielleicht ist der gesellschaftliche Schematismus der Wahrnehmung bei den Antisemiten so geartet, daß sie die Juden überhaupt nicht als Menschen sehen. Die stets wieder begegnende Aussage, Wilde, Schwarze, Japaner glichen den Tieren, etwa Affen, enthält bereits den Schlüssel zum Pogrom. Über dessen Möglichkeit wird entschieden in dem Augenblick, in dem das Auge eines tödlich verwundeten Tiers den Menschen trifft. Der Trotz, mit dem er diesen Blick von sich schiebt – ‚es ist ja bloß ein Tier‘ -, wiederholt sich unaufhaltsam in den Grausamkeiten an Menschen, in denen die Täter das ‚Nur ein Tier‘ immer wieder sich bestätigen müssen, weil sie es schon am Tier nie ganz glauben konnten.“

Publiziert am 01.11.2023