Kinoluft (und Keksi)

Jafar Panahi geht der Schmäh nicht aus. Zu unserem Glück. Der vom iranischen Regime mit allerlei Verboten belegte Regisseur (der Hausarrest wurde mittlerweile aufgehoben, Ausreise- und Interviewverbot sind aufrecht, ein Berufsverbot anscheinend auch) hat wieder einen Film gedreht und außer Landes geschmuggelt. Einen Film, dessen Leichtigkeit und spitzbübischer Charme kaum als offener Protest gegen Politik oder Gesellschaft oder gegen ein Regime gelesen werden kann. Aber wahrscheinlich sind gerade der wohlwollende Blick Panahis und seine offenkundige Nicht-Gegnerschaft Provokation genug. Ob der Film wieder in einem Kuchen außer Landes kam, weiß man nicht. Tatsache ist: Er lief Sonntagmittag im knallvollen Stadtkino im Künstlerhaus. Und der Saal blieb trotz des zunehmenden Mangels an Frischluft voll.

„Se Rokh“ („Drei Gesichter“) beginnt mit dem Selfievideo einer jungen Frau vom Land, das sie an eine berühmte Fernsehschauspielerin in Teheran versendet. In dieser Nachricht teilt die verzweifelte junge Frau mit, sie habe, nachdem all ihre vorhergehenden Nachrichten unbeantwortet geblieben wären, beschlossen, sich umzubringen. Was sie dann auch tut. Oder ist der Selbstmord gestellt?

Diese heikle Frage erörtern Jafar Panahi und die Fernsehschauspielerin nachts im Auto auf dem Weg in das Bergdorf an der aserbaidschanisch-iranischen Grenze. Jafar Panahi spielt auch in diesem Film sich selbst, einen kleinen, leicht untersetzen Mann mit Watschelgang, der tut, was zu tun ist.

„Du drehst aber nicht schon wieder einen Film?“ fragt ihn die Mutter am Telefon. „Nein, nein, keine Sorge“, sagt der Sohn. Und macht einen Film über alte Männer, die glauben, sie hätten immer noch alles im Griff, während die Mütter ihre um sich schlagenden und schreienden Söhne wegsperren und die Töchter mittels Smartphone in die Welt aufbrechen.

Der Film spielt im Auto, auf staubigen Pisten, vor einem offenen Grab, in dem eine alte Frau mit einer Petroleumlampe lebt. „Wie schön, dass man auch so viel vom Land mitbekommen hat!“, sagt eine Frau neben mir, als ich mir nach dem Film einen Kaffee an der Bar hole. „Se Rokh“ als Vorbereitung für eine Bildungsbürger-Kulturreise in den Iran! Eine ironische Absurdität, wie sie Jafar Panahi selbst hätte einfallen können. (Wie mir überhaupt vorkommt, die Regisseurinnen und Regisseure inszenieren auch das, was rund um die Kinos nach ihren Filmen passiert. Vor dem Gartenbaukino in sämtliche Menschengruppen lauthals hineinsingende Bettler waren nichts anderes als eine logische Fortsetzung des Eröffnungsfilmes der kecken Alice Rohrwacher.)

Topfen, Tuberkulose und Stalingrad

Wir lieben sie, die alten Kinos, aber ihre Belüftungssysteme sind ein wenig outdated. Die hinteren Reihen des Gartenbau durchströmt sibirische Kälte, im Künstlerhaus, das zur Hälfte Baustelle ist, scheint die Belüftung so eingestellt, dass nur die im Raum befindliche Luft zirkuliert und sukzessive weggeatmet wird. Zum Glück bekam ich nach den ersten Viennale-Tagen Besuch, der frisch geernteten und verarbeiteten Stoff brachte (Traubensaft und Walnüsse), denn die jeweils zu fünft in Plastik verpackten Drageekeksi sind nur wenig nahrhaft. Vielleicht kann sich die Viennale in naher Zukunft ein anderes Publikumsgoodie ohne massenhafte Produktion von Müll einfallen lassen. Ausgelöste Walnüsse kann ich schwer empfehlen.

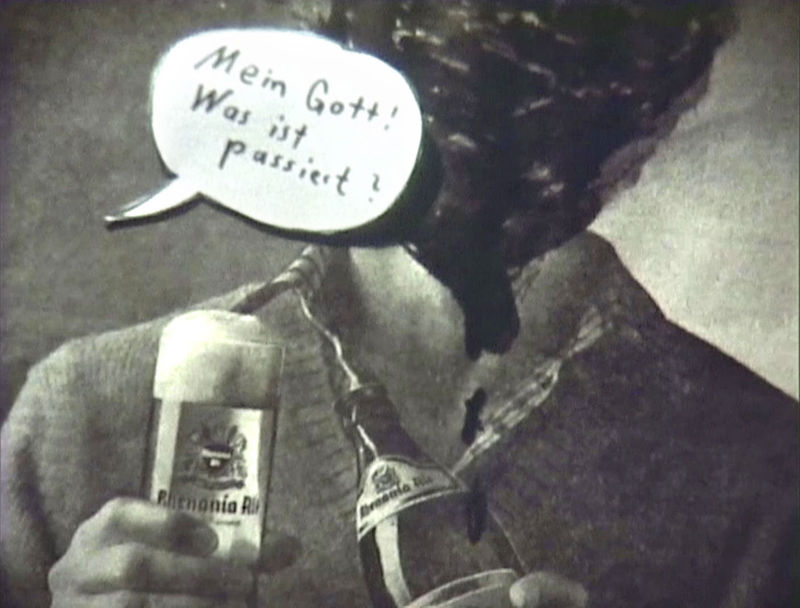

Nicht nur wegen der guten Luft war ich Samstagabend im neuesten und kleinsten Viennale-Kino, dem Eric-Pleskow-Saal im Metrokino. „Filme der anarchistischen GummiZelle“ waren angekündigt. 8mm-Filme aus den 1980er Jahren und launige Geschichten der GummiZellen-Akteure bekamen wir. Vor den Filmen erzählte der Mediziner und Filmemacher Uli Sappok, er habe den Nachmittag so wie früher im Kaffee Hummel mit Fußball und Gulasch verbracht. Schön sei es gewesen.

Den Topfenstrudel allerdings habe er heute nicht mehr geschafft. Die Konsistenz des Topfens im Strudel, erzählte er weiter, habe ihn als jungen Medizinstudenten an eine tuberkulöse Lunge erinnert, die er damals in der Pathologie seziert habe. Als er weiter auf „diese bruchartige Topfenkonsistenz“ eingehen wollte, rief eine Frau aus dem Publikum (ich war’s), er möge uns den Topfenstrudel nicht madig reden. Mit anderen Worten: mit dem Filmprogramm beginnen.

Der zweite Gummizellen-Gast Stefan Ettlinger sagte kaum etwas, hatte aber einen Kassettenrekorder dabei, von dem er während der Vorführung seines Filmes „Nach dem Krieg fuhr Johnny nach Wien“ den Ton abspielte. Johnny ist ein kleiner Aufziehpanzer, der über Unwegsamkeiten, die wie Abfall und Papierschnipsel aussehen, fährt. Wien ist nie zu sehen.

Nach „Der Pilgerstrom“, in dem eine nicht enden wollende Kolonne an Hausrat von der Zitronenpresse bis zum Taschenkamm über die Leinwand wandert, erzählte Tuberkulose-Topfen-Gummizellen-Mann Sappok, erst vor kurzem, 30 Jahre nach Entstehung seines Films, sei ihm dessen Bedeutung bewusst geworden. Sein Vater sei im Kessel von Stalingrad gewesen und habe ihm, dem Kind, das dort Er- und Überlebte erzählt. Diese Erzählungen, sagte Uli Sappok, hätten dazu geführt, dass er ein puer aeternus, ein ewiges Kind geblieben sei, das die Schrecklichkeiten der Welt (das Sterben in Stalingrad) mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln (dem Hausrat seiner Mutter) spielerisch verarbeite.

Provokation

Man kann während der Viennale Filme sehen, die sonst nie ins Kino kommen und sonst nirgends zu sehen sind. Aber Festival, das ist immer auch ein Fest verpasster Möglichkeiten. Dennoch hatte ich nicht das Gefühl, etwas zu versäumen, während ich mit 3D-Brillen in der Pressevorführung des detailreich verzierten und überbordend verspielten Walt-Disney-Weihnachtsfilms mit dem einfallslosen Titel „Der Nussknacker und die vier Reiche“ gesessen bin. Im Gegenteil: Man hat mir viel geboten! Fast wäre ich des Saales verwiesen worden!! Ich habe während der Vorführung in meiner Tasche ein SMS geschrieben!!! Sofort stürmte eine Frau zu mir und flüsterte mir brüllend ins Ohr, ich solle sofort mein Handy ausschalten. Es geht da nicht etwa um Störung der Projektion durch den leuchtenden Handydisplay, sondern man befürchtet, ich könnte durch meine Handtasche hindurch den Film mitschneiden.

Während der Abspann lief, verließ eine Kollegin polternd und (laut genug für alle) „Was für ein Scheiß“ murmelnd den Saal. Was bitte hatte sie sich erwartet? Vielleicht hätte sie sich statt Walt Disney den erstaunlichsten aller erstaunlichen Gewinnerfilme der Berlinale, „Touch me not“, anschauen sollen. Darin channelt eine bulgarische Filmemacherin und Bildende Künstlerin alles, was sie an Lust mindernden, Körper negierenden und Sex verunmöglichenden Ängsten zutage fördern konnte. Manche hat das sehr provoziert, mich hat es in erster Linie sehr gelangweilt.

„Ich wäre der Glücklichste aller Sterblichen, wenn die Menschen sich von ihren Vorurteilen befreien könnten“, sagt Jean-Luc Godard in seinem neuesten Werk. Es ist das erste seit Jahren, zu dem ich Zugang gefunden habe, das mich begeistert und inspiriert hat. Aus Liebesszenen aus alten Schwarz-Weiß-Filmen, im Netz gefundenen Kriegs- und Terrorvideos, farbig kreischenden Blumenfeldern, Filmstreifen (natürlich!), Händen, die greifen, Händen, die Geister beschwören, Händen, die schneiden, Gemurmel, Musik und Off-Text hat die Cutterin Nicole Brenez einen (nicht nachvollziehbaren, aber wirkmächtigen) dramaturgischen Spannungsbogen montiert.

Sie war selbst im Gartenbaukino und sagte im Publikumsgespräch nach dem Film, es gehe bei Godard immer darum, die Konventionen zu sprengen, etwa: metallischen Sound zu verwenden, mitten im Wort und mitten im erzählenden Bild zu schneiden, kurzum: die einfachste Form der Rebellion anzuwenden, nämlich konsequent das Gegenteil zu tun. Und siehe da! Eine Reihe vor mir sitzt eine Frau, nicht älter als 30 Jahre, die, während Brenez spricht, ostentativ den Kopf schüttelt, sich an die Stirn greift, „So ein Schwachsinn“ murmelt, sich provoziert fühlt. Chapeau! Vor dem alten Godard, der es immer noch schafft. Und vor der jungen Frau, die sich darüber aufregen kann. Was hatte sie sich erwartet? Walt Disney?

Publiziert am 05.11.2018